Und um bei unseren Beispielen zu bleiben: Was weiß ich schon darüber, was 753 v. Chr. oder 333 v. Chr. ansonsten los war? Was geschah in unserem unmittelbaren Lebensumfeld in dieser Zeit? Hatten wir schon ähnliche städtische Ansiedlungen wie in Rom um 750 v. Chr.? Wie lebten Kelten und Germanen damals? Kämpften sie vielleicht 333 v. Chr. auch gegeneinander wie damals die Griechen und Makedonen gegen die Perser?

Zahlen und Ereignisse nur isoliert zu lernen und zu repetieren, macht wenig Sinn! Erst, wenn chronologische Ereignisse miteinander verknüpft, Parallelen oder Besonderheiten in anderen geographischen Regionen oder auf politischen Ebenen ersichtlich werden, können wir Geschichtsereignissen einordnen, verstehen, ihre Bedeutung begreifen. Dann bleiben auch wichtige Jahresdaten haften.

Um solche raumübergreifende Parallelitäten aufzuzeigen, ist seit jeher der so genannte Zeitstrahl beliebt, gewissermaßen ein Klassiker unter den Methoden der Geschichtsvermittlung. Er bietet die wichtigsten Daten einer Epoche und hilft, bestimmte Ereignisse in ihrer Abfolge einzuordnen. Mittels eines Zeitstrahls können auf einfache Art und Weise parallele Ereignisse, Besonderheiten wie Entwicklungen problemlos verknüpft und aufgezeigt werden. In zahllosen Geschichtsbüchern und allgemeinen Chroniken, aber zunehmend auch im Internet sind gut aufbereitete chronologische Datenreihen zu finden – und nicht selten auch in Ausstellungen. Hierdurch werden Zeitpunkte, Zeitabläufe und Zeitspannen gleichsam räumlich verankert und mit einprägsamen Symbolen und Bildern verbunden. Der Zeitstrahl lässt sich visuell spannend mit Bildern oder audiovisuellen Dateien gestalten, ist ein geeignetes Beurteilungsinstrument, hilft bei der kritischen Auseinandersetzung mit Geschichte, indem er vielfältige Perspektiven und Bezüge bietet.

Für die neue Dauerausstellung des MARCHIVUM "Was hat das mit mir zu tun?", die ihren Schwerpunkt auf die Geschehnisse der NS-Zeit setzt, standen wir daher vor der Frage: Wollen wir auch einen attraktiven, interaktiven Zeitstrahl unseren Besucher*innen bieten? Und wenn ja: Für welche Zeitabschnitte bieten wir ihn an? Und wie soll er aufgebaut und gestaltet sein?

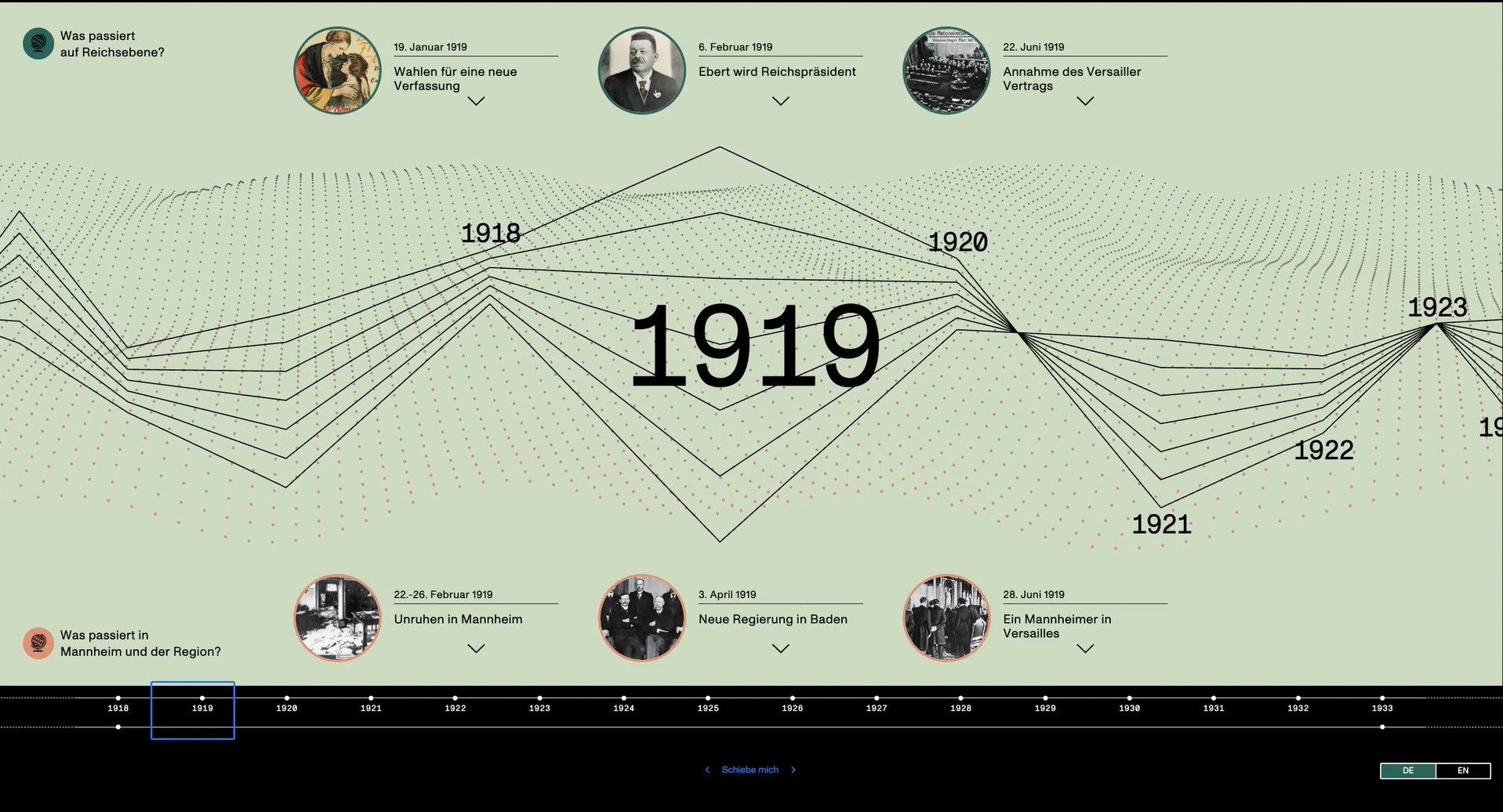

Die Antwort im Ausstellungsteam war einhellig. Wir wollen einen multimedialen Zeitstrahl, der den gesamten Zeitraum abdeckt, über den unsere Ausstellung handelt. Er sollte ein wiederkehrendes Element in den Haupträumen der Ausstellung sein. Deshalb werden auch mehrere Bildschirme/Screens eingerichtet, die bestimmte Zeitabschnitte von 1918 bis zur Gegenwart in einem Zeitstrahl erfassen. Dabei nehmen wir zwei Ebenen in den Blick: Das Geschehen auf nationaler und internationaler Ebene und das Geschehen in Mannheim und der Region.

Insgesamt warten vier Ausstellungskapitel mit einem Zeitstrahl auf:

- die Weimarer Repbulik (1918-1933)

- die NS-Zeit (1933-1939)

- der Zweite Weltkrieg (1939-1945)

- Nachkriegsjahrzehnte (1945-Gegenwart)

Maximal drei Einträge pro Jahr und Ebene werden geboten, um nicht zu überfrachten. Nur für das "dunkle Epochenjahr 1933" weicht diese Schema bewusst ab. An dieser Stelle werden bis zu drei Einträge pro Quartal und pro Ebene geboten. Damit verdeutlicht sich für die Besucher*innen: In diesem Epochenjahr wurde die erste deutsche Demokratie fundamental von einer Diktatur zerstört, wurden die Fundamente für den NS-Staat gelegt, der in die Katastrophe führte.

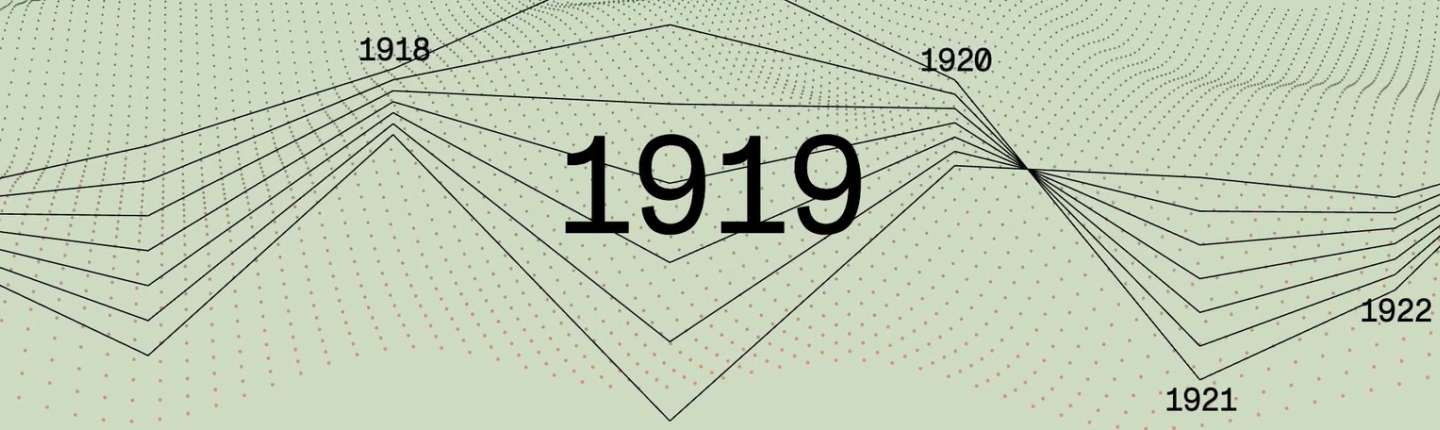

Das Grunddesgin des Zeitstrahls: Über den untern "Schieber" kann das gewünschte Jahr angesteuert und alles aufgerufen werden, was von Interesse ist. Gestaltung: M. Warzecha/TATWERK

Die Einträge reißen damit die aus unserer Sicht wichtigsten Geschehnisse an, visualisieren sie und geben so einen kurzweiligen schnellen Überblick zu einem Zeitabschnitt. Gestalterisch ist das Ganze wie in ein geodätisches, sich ständig änderndes Netz aufgebaut. Allein diese Form unterstreicht Dynamiken und Änderungen. Diese Form visualisiert Abhängigkeiten und stellt einen imaginären Raumbezug her. Vor allem macht aber es richtig Spaß, sich darin zu vertiefen. Dadurch verlieren die vermeintlich drögen Geschichtszahlen ihren Schrecken.

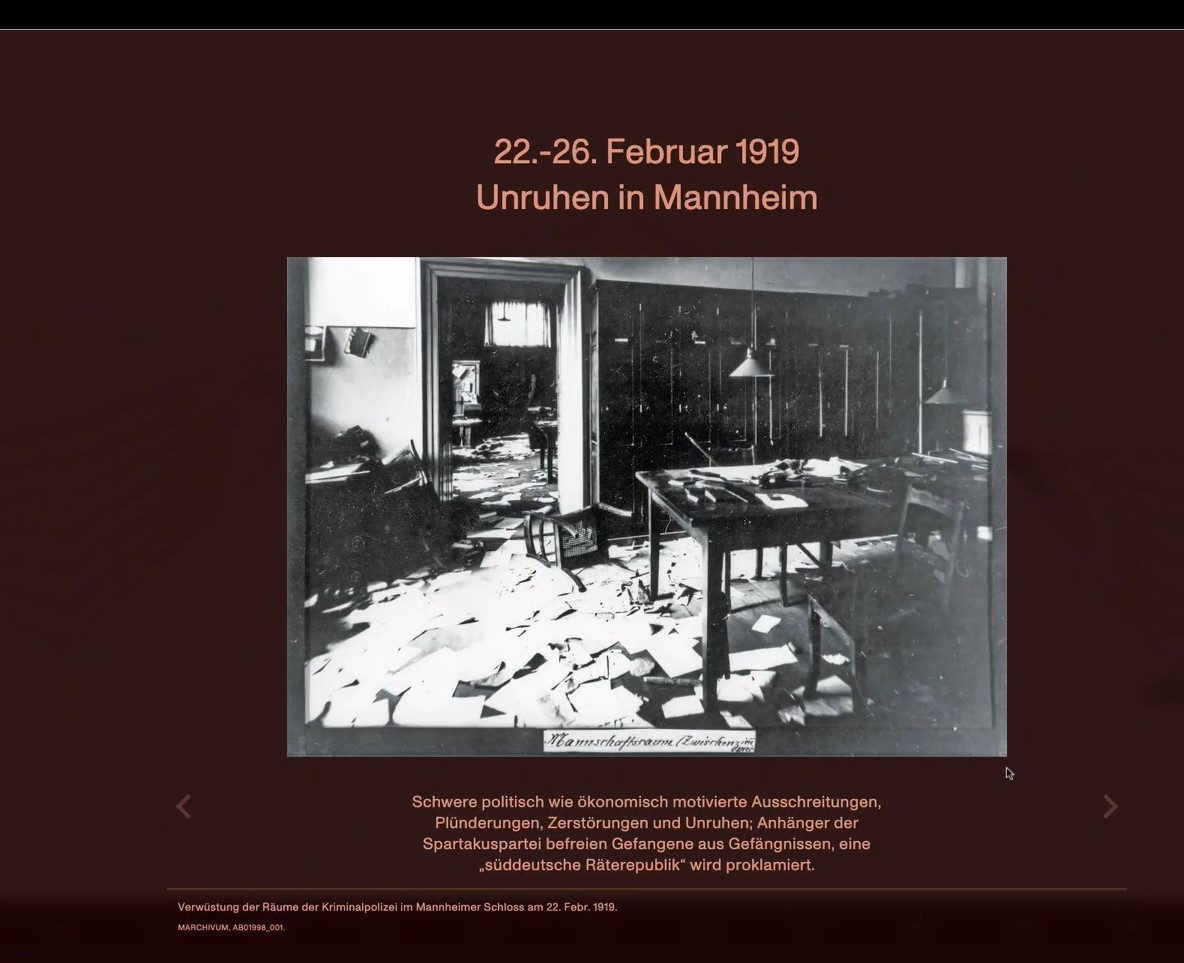

Ein Beispiel für einen Eintrag im Zeitstrahl, Gestaltung: M. Warzecha/TATWERK

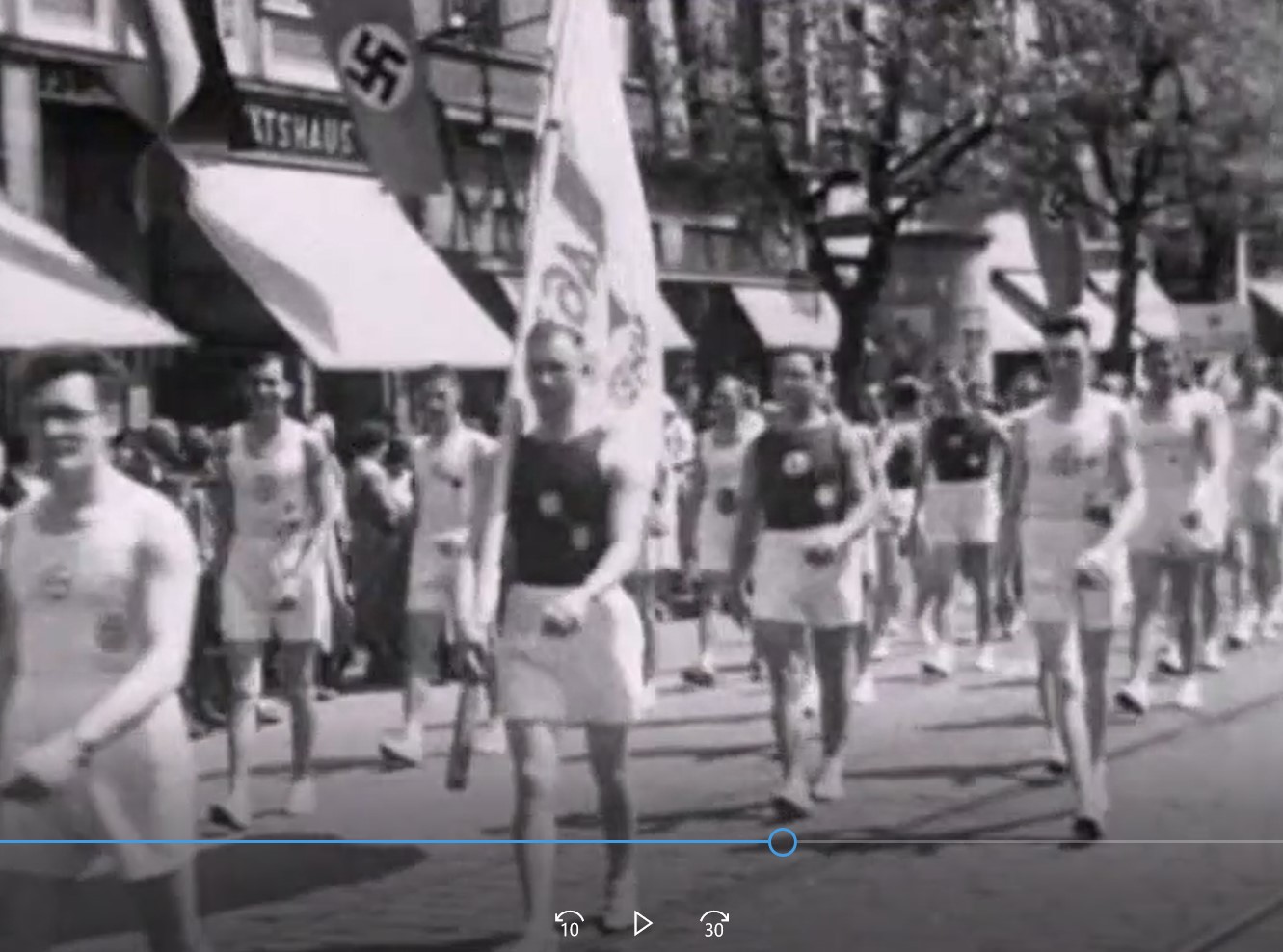

Jeder Eintrag im Zeitstrahl enthält mindestens ein Bild, mitunter sogar deren drei. Zudem sind Einträge auch mit Filmclips hinterlegt, die teilweise noch unveröffentlicht sind. So wird etwa ein Kurzclip vom Festzug am 1. Mai 1934 in Mannheim präsentiert. An diesem, von den Machthabern eingerichteten "Tag der nationalen Arbeit" beteiligen sich verschiedenen Berufsstände mit eigenen Motivwagen, aber auch viele Vereine. Darunter ist auch der traditionsreiche Sportverein TSV 1846 zu sehen. Er hatte, wie damals nahezu alle Vereine, längst das "Führerprinzip" eingeführt und seine jüdischen Mitglieder als "nicht arisch" ausgeschlossen.

Die Sporter des TSV 1846 bei der Maiparade auf den Planken (Filmausschnitt)

Insgesamt werden rund 250 Einträge für alle Medienstationen im Zeitstrahl abrufbar sein. Auf kurzweilige und anschauliche Weise ist einiges zu entdecken, kann sich jede(r) einen raschen Überblick über den ihn interessierenden Zeitabschnitt verschaffen.

Die Ausstellung "Was hat das mit mir zu tun?" ist ab Anfang Dezember 2022 im MARCHIVUM zu sehen.

Social Media Links