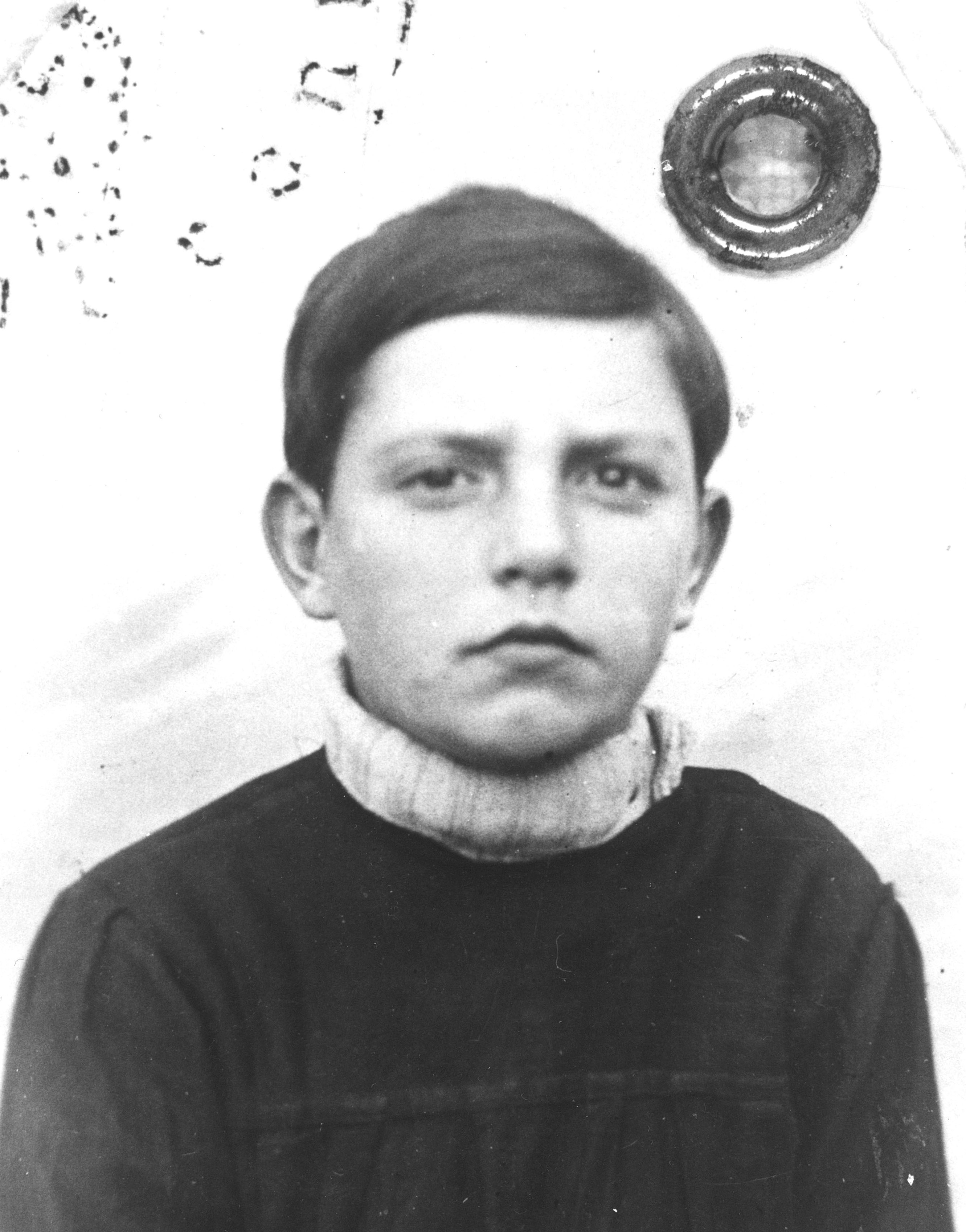

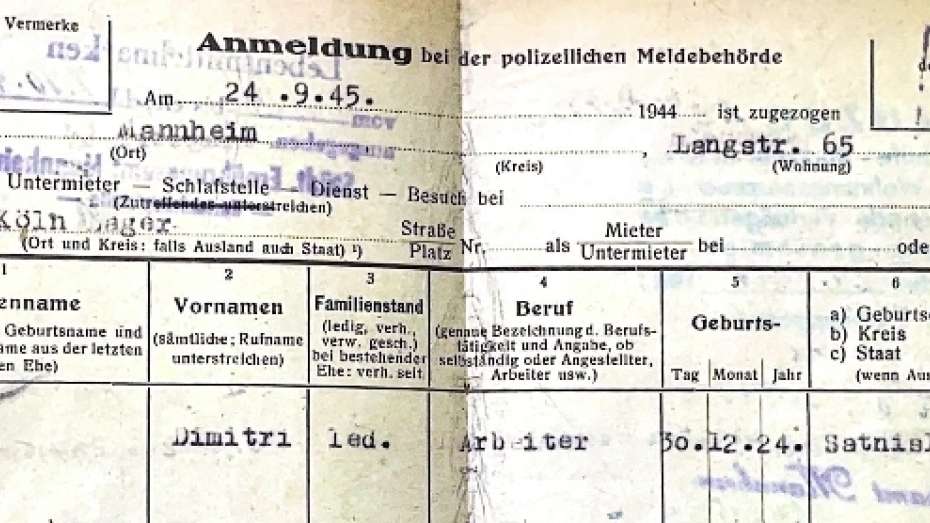

Die aus verschiedenen Ländern Ost- und Westeuropas stammenden Menschen sollten das deutsche Arbeitskräftereservoir auffüllen. Behandelt wurden sie aber ganz und gar nicht wie die deutschen Arbeiter, mit denen sie häufig Seite an Seite arbeiteten. Mangelernährung, Fahrlässigkeit und Schikane durch die Verantwortlichen sorgten allein in Mannheim für über tausend Todesfälle unter den oft noch ganz jungen ArbeiterInnen. Manche waren noch nicht einmal volljährig, wie dieser Junge aus dem französischen St. Dié.

Marc Paquet, 1944 Zwangsarbeiter bei Bopp & Reuther

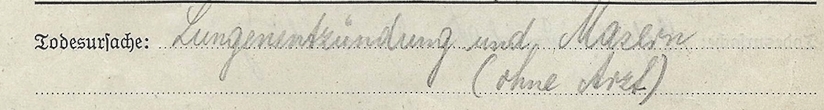

Besonders bestürzend: das Schicksal der schwangeren Arbeiterinnen. Vor allem die Mädchen und Frauen aus Osteuropa hatten unter rassistischen Diskriminierungen zu leiden. Ihre Babys, die den Nationalsozialisten lediglich als Störfaktor im Arbeitsablauf galten, wurden vielfach zu Todesopfern der Rassenpolitik. Lediglich wenn sie als "gutrassig" beurteilt wurden, hatten diese Kinder eine Chance, im Zuge der sogenannten "Eindeutschung" zu überleben. Aber auch die Kinder westeuropäischer Arbeitnehmerinnen starben scharenweise, wie Anfang 1945 der kleine Raymond Marcel Bos, der erst ein halbes Jahr zuvor in Mannheim geboren worden war. Für die Behandlung seiner Lungenentzündung wurde kein Arzt hinzugezogen.

Sterberegister Raymond Marcel Bos (Ausschnitt)

Trotz dieser teils menschenunwürdigen Behandlung, die zu Folgeschäden an Körper und Seele der Überlebenden führte, wurden die Zwangsarbeite*innen nach dem Krieg zunächst nicht entschädigt. Sie galten nicht als rassisch oder politisch Verfolgte im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes von 1956. Erst in den Achtziger Jahren kam der Aufarbeitungs- und Wiedergutmachungsprozess langsam ins Rollen. Die Bemühungen um Entschädigung müssen jedoch, und das gilt für Initiativen durch Staat und Wirtschaft gleichermaßen, als halbherzig bezeichnet werden. Impulse zur Errichtung von analogen und digitalen Mahnmalen gibt es mehrheitlich erst seit dem neuen Jahrtausend.

Ein solches digitales Mahnmal ist in Form einer Verfolgtendatenbank auch für das NS-Dokumentationszentrum des MARCHIVUM geplant, das in der zweiten Jahreshälfte 2022 eröffnen soll. Dadurch soll es möglich werden, nach individuellen Verfolgten des NS-Regimes in Mannheim zu suchen und ihre Geschichte nachzuvollziehen. Die hier eingesetzten Zwangsarbeiter sind ebenso mit inbegriffen wie die jüdischen Mannheimer Bürger und andere, die unter dem NS-Terror zu leiden hatten. Für die Verfolgtengruppe der Zwangsarbeiter*innen werden in einem ersten Schritt die zivilen Todesopfer erfasst, weitere Opfer der ZwangsarbeiterInnen werden folgen.

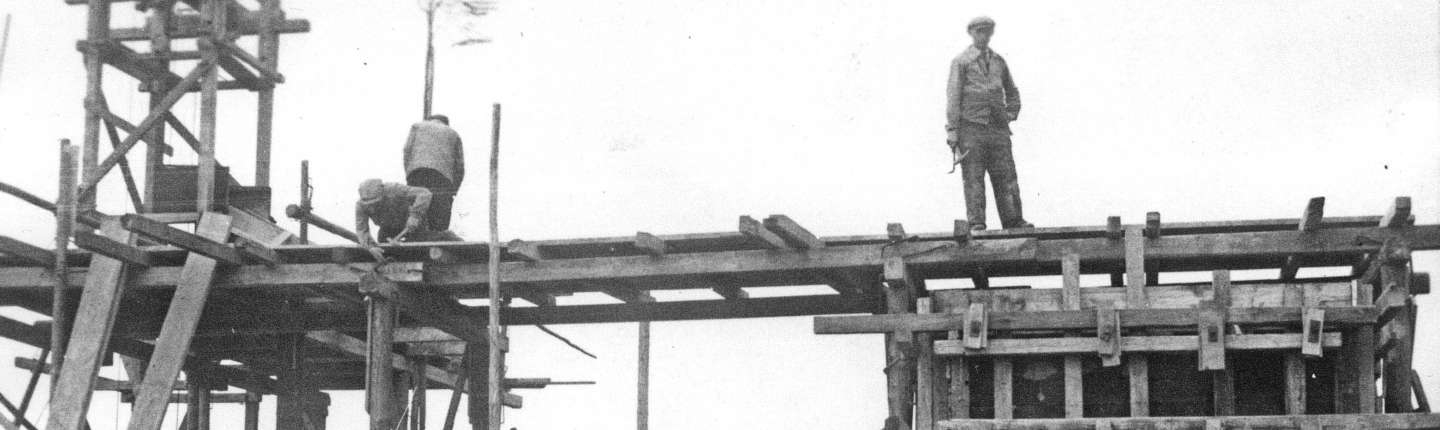

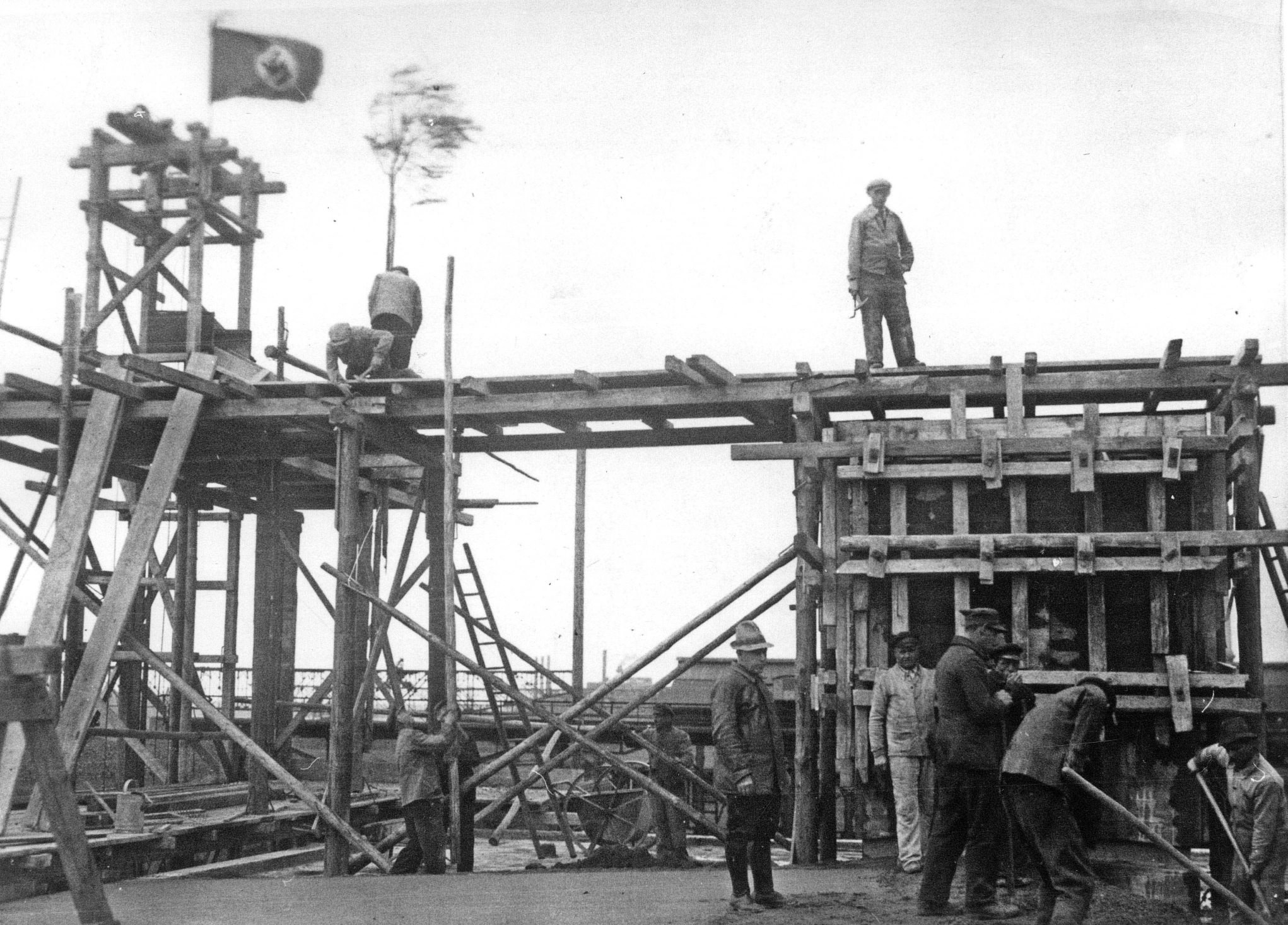

Zwangsarbeiter 1943 beim Bau des Stahlwerkbunkers

Mehr zu diesem Thema:

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021 um 18 Uhr hält die Autorin den Vortrag ""…ein Arzt wurde nicht hinzugezogen…" - Leben und Sterben der Mannheimer ZwangsarbeiterInnen 1939-1945", der auf www.marchivum.de (live-)gestreamt wird.

Social Media Links