Der Protagonist des Ganzen war Johann Baptist von Schweitzer (1833 – 1875), Absolvent eines Jurastudiums in Heidelberg 1855, Autor eines Dramas mit dem Titel "Friedrich Barbarossa" 1858 und Funktionär in verschiedenen Organisationen der Arbeiterbewegung. Als späterer Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins wurde er eine führende Persönlichkeit der Bewegung.

Der Fall selbst ereignete sich am 7. August 1862, als von Schweitzer unter dem Verdacht eines "Vergehens gegen die Sittlichkeit" festgenommen wurde. Etwa einen Monat später, am 5. September, wurde er dann wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses durch öffentliche Verübung einer unzüchtigen Handlung" zu vierzehn Tagen Gefängnis verurteilt. Schon der Unterschied des Festnahmegrundes und des Grundes der Verurteilung sollten später "mal absichtlich, mal unabsichtlich", wie Könne schreibt, in der öffentlichen Debatte vertauscht werden.

Johann Baptist von Schweitzer, 1863. Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.; Gemeinfrei/AdsD; 6/FOTA074519

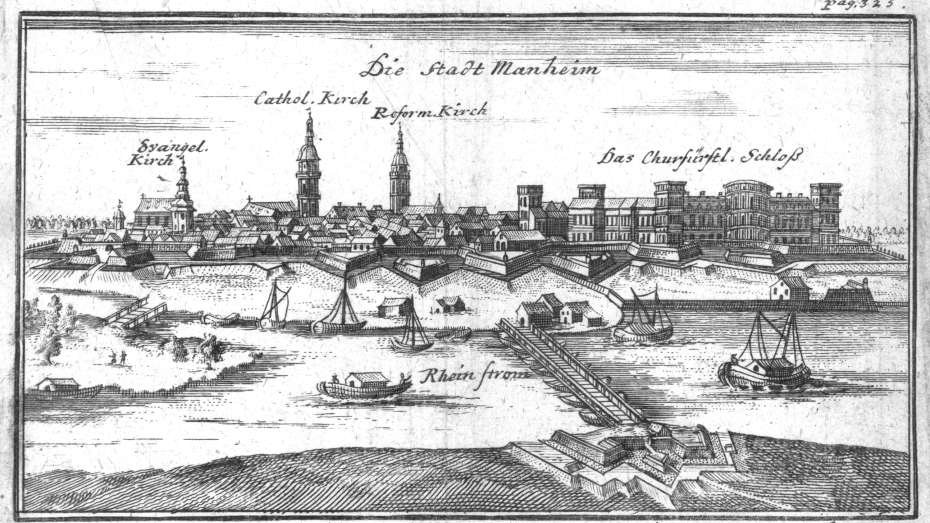

Die Gerichtsakten sind heute nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr erhalten, sodass ein Artikel in der Rheinischen Zeitung vom 13. Juli 1867 – also fünf Jahre nach den Geschehnissen – die ausführlichste Darstellung des Vorfalls ist. Von Schweitzer habe sich am Morgen des 4. August im Schlosspark in Mannheim aufgehalten und sei dabei beobachtet worden, wie er sich vor einem mutmaßlich weniger als 14 Jahre alten Jungen im Gebüsch entblößt und sich von diesem berühren lassen habe. Die Zeugen des Vorfalls versuchten von Schweitzer festzuhalten, was ihnen aber nicht gelang. Auch der Junge sei nicht mehr aufzufinden gewesen, sodass man das tatsächliche Alter nicht ermitteln konnte. Bei den Untersuchungen seien verschiedene Jungen des gleichen Alters befragt worden, die teilweise angaben, ebenfalls von von Schweitzer angesprochen worden zu sein. Das volle Zitat ist in Könnes Aufsatz nachzulesen.

In der Folge entflammte eine große Diskussion mit prominenten Teilnehmern, wie zum Beispiel Karl Marx und Friedrich Engels, Ferdinand Lasalle, August Bebel und Franz Mehring, die, so scheint es im Rückblick, vor allen Dingen aus politischen Gründen geführt wurde. Wer sich mit von Schweitzer auf derselben Seite wähnte, unterstützte ihn und wies auf die Vagheit der Vorwürfe hin, wer in einem anderen Lager stand, versuchte von Schweitzer zu diskreditieren. Von Schweitzer selbst gab Lasalle wohl einmal sein "Ehrenwort, daß ich mit Unrecht in den Geruch der fraglichen Liebhaberei geraten bin."

Der Mannheimer Schlosspark, 1819. Aquarell von J.P. Karg. Reiß-Engelhorn-Museen

Die Reichweite der Debatte machte den „Fall Schweitzer“ jedoch zu einer von der internationalen Forschungsgemeinschaft vielbeachteten Episode. Den jüngsten Diskussionsbeitrag leistete 2004 der Journalist Axel Schock, der den Mannheimer Schlosspark in seine Übersicht „schwuler Orte“ aufnahm.

Die Frage nach der Wahrheit muss aus heutiger Sicht offen bleiben. Gab es diese, aus heutiger Sicht inakzeptable, sexuelle Handlung mit einem Minderjährigen oder muss der „Fall Schweitzer“ viel mehr als eine Diskreditierungskampagne politischer Gegner angesehen werden?

Einen tieferen Einblick in das Thema und weitere interessante Episoden aus der Geschichte des queeren Lebens in der Rhein-Neckar-Region gibt es in der Publikation "Queer im Leben! Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Geschichte und Gegenwart der Rhein-Neckar-Region". Das Buch mit beigefügter Film-DVD ist im Verlag Regionalkultur erschienen. Es ist im Shop des MARCHIVUM, im Buchhandel und im Verlag zum Preis von 29,80 Euro erhältlich.

Social Media Links